|

|

|

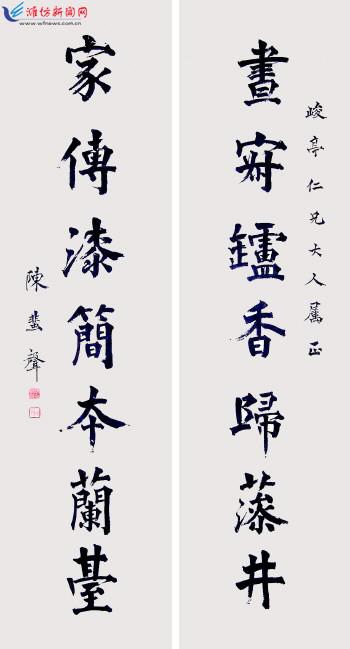

| 陈蜚声书法作品(资料图片) |

|

|

|

|

记忆

陈蜚声(1864-1945),字鹤侪,号斟民,祖籍潍县城里北门大街。清光绪辛卯(1891)科举人,甲辰(1904)科进士,在清廷覆亡前,任至礼部典礼院恩恤科长。清亡返乡,居于祖父原寄居的安丘县伏哥庄,侍奉父母。民国十年,受聘为潍县富绅丁毓庚的家庭塾师,教诲丁锡田专攻文史。民国二十年(1931),受聘于潍县县志局,担任《民国潍县志》总纂,凡六年。1937年“七七”事变潍县沦陷后,以卖字为生。81岁病逝于青岛。

五品京官清贫返乡

陈蜚声出身于潍县名门望族,他是陈大观家族老三支第十八世孙。其十二世祖陈尚志,乾隆年间弃学经商致富,率子孙捐资大修过学宫、城墙、文昌阁,是潍县城有名的慈善义行家。曾祖陈迪恪,字蓉潭,道光辛卯优贡,任山西沁源、和顺、浮山、乡宁、定襄、永和、蒲县、长治等县知县。做官廉洁自律,不尚严酷。同治癸酉(1873)79岁时病故于长治。因囊橐萧然,其灵柩靠山西诸邑部民出资运送老家潍县。

蜚声因祖父陈喆庆(迪恪次子)寄居并终葬于安丘伏哥庄。蜚声的祖母、母亲和妻子,都是安丘人。因此,他有30年时间,也曾居住在伏哥庄。

蜚声还因出嗣给其堂伯陈贻缨(陈迪恪长孙),陈贻缨客死、寄葬于山西长治,但其妻田氏住潍县城,因此,蜚声在潍县城里曾有另一个家。

受家庭影响,生性清纯质朴的陈蜚声,自幼学习刻苦,1891年中举后,于1895年考充右翼宗学汉教习取得了候选知县资格,1904年成为封建科举制度废除前潍县最后的两名进士之一。

他在做京官前后七年时间,虽因屡次考绩优等而不断晋升,由礼部祠祭司行走,保升员外郎,又改任礼部典礼院恩恤科长,官居五品。但他牢记并秉承其曾祖陈迪恪病中在山西长治时对其长孙陈贻缨所说“我官晋三十年,虽不名一钱,然为尔等后人,赢得作清白吏子孙足矣”的遗言教诲,也以效法曾祖立身、制行、事亲、抚民的一生为榜样,无论是在恭办皇家两宫大事,还是在礼部经管科考、典礼、抚恤、旌表等差事上,都做到了清白自律,一尘不染。由此,清亡返乡回到安丘县伏哥庄时,只是“铺被一肩”而已。后来虽然受聘当了潍县首富丁宅的塾师,但他的生活依然清贫。其嗣祖父陈本栻、嗣父陈贻缨两人都先后客死山西寄葬于长治的灵柩,最终也不能运回潍县祖茔安葬,成为终生遗憾。

设帐丁宅默默耕耘

民国十年(1921),陈蜚声受聘为潍县首富丁毓庚的家庭塾师,教毓庚子丁锡田专攻文史和地理学,在陈蜚声的辅导熏陶下,丁锡田成长为治学严谨、读书成癖的博学之士。当时丁锡田不仅身边有这位名师指导以探讨学术,又常与学者顾颉刚、柯劭敏、傅斯年、傅丙鉴、闻一多、王统照、张正烺等书函往来,并以收购、交换、抄录等方式,搜集到遍及全国的方志稿本、珍本、孤本。其中山东108个县的志书,手抄、石印、铅印、铜板的悉数齐全。由此丁锡田先后编出了《潍县历史谭》,《理堂先生年谱》、《潍县乡贤传》等,并有了名声。

此时的陈蜚声,在丁府优越的人文环境条件下,与乃徒丁锡田一样,也在默默无闻地做着山东文献的整理工作,并且为此殚精竭虑、矢志不移。据史料记载,经他整理的山东乡贤著述有多种,但最著名的是在1925年石印出版的《伏乘》。该书的主人公伏生(前260-前161),字子贱,曾为秦博士,西汉经学家,济南人(今山东滨州市邹平县韩店镇苏家村)。公元前213年,秦始皇焚书坑儒时,伏生冒着生命危险,将孔子编纂的《尚书》一书藏在墙壁之夹层内,由此逃避焚烧之难。汉定天下,伏生所藏的《尚书》,已失去数十篇,剩下的只二十九篇。他就守着这些文章,私自教授于齐、鲁之间,当时传《尚书》的只有他一个。文帝知道了他的名字,想召他入朝。可他已九十多岁,不能远行,文帝便派掌故官晁错来从学。而后将伏生所述的《尚书》用新文字“隶书”整理记录下来,这就是东汉以来所谓的《今文尚书》。由此,历代学者都认为“汉无伏生,则《尚书》不传”。但古往今来,对伏生其人的研究文献少之又少,相关研究很难进行。陈蜚声所著《伏乘》一书,对伏生做了系统研究,不仅涉及伏氏生平,而且将与其有关的人、事均有涉猎,他的研究评述极为详密,博而知要,信而有征,为经学家和史学者提供了有价值的借鉴。

主纂《民国潍县志》世称信史

民国十八年(1929),“国民政府”先后颁发了《修志事例概要》、《地方志书纂修办法》,督察各地成立通志馆,纂修地方志。1931年,潍县县志局成立,县长王华安聘请地方知名学者、志学方家、社会贤达、乡绅名流为县志编纂委员会委员。其中,由历史人文知识渊博的陈蜚声任总纂,光绪癸卯(1903)举人、潍县第一个民社组织“智群”学社的创始人、同盟会员刘金第任副总纂,陈蜚声的得意弟子丁锡田担任采访部主任。

《民国潍县志》是在推翻了两千多年的封建专制,建立了民主共和新体制、潍县开埠二十多年后、新思想、新文化运动方兴未艾的形势下编纂的。陈蜚声等在编纂上可谓立意新颖,出手非凡。他们开宗明义地提出,“民国时代编修方志,应以人民为主”。“本志编纂宗旨在写本县数千年社会活动之遗迹,对几百年来方志学巨擘章学诚所创义例,择其善者而从,对于潍县已有的明万历、清康熙、乾隆三部旧有《潍县志》,因“所蒐辑颇有漏略,既不敢轻侮,亦不敢盲从”。由此,陈蜚声、刘金第等将全书列出了十五个志目。编纂工作历时六年,到“七七”事变前全书已经完成。共四函、十五编、四十二卷、约一百万字,并附有二百多张图片。它真实地记载下了潍县的自然、经济、社会、文化各个方面的历史进程。仅以《人物志》为例,其内容设事功、儒林、高士、义行、耆寿、文学、武胄、孝友、忠烈、艺术、外徙、侨寓、烈女、释道14个专栏,为三教九流、各行各业、形形色色的700多名潍邑人物写了传记。

作为总纂的陈蜚声,不仅负责拟定了编写框架、确定了篇、章、节、目,除了主持讨论,他对于分工收集到的历代人物的史料,都严格把关、核实,做到了事必躬亲,不遗余力。可惜,因“七七”事变《民国潍县志》未能全部出版。1942年,日伪时期改头换面以《潍县志稿》为名出版。后人评价它是一部百科全书式的潍县地方信史。

坚持民族气节以卖字终生

日寇侵潍后,陈蜚声以卖字为生。日伪当局几次请他出仕,均遭婉拒。他洁身自好,不为所动,随即避居安丘又迁居青岛,仍以卖字为生。

潍县著名书画家陈寿荣谈到陈蜚声的书法时曾说:陈蜚声自幼酷爱书法,临摹各种名碑古帖,严冬酷暑,苦练不辍。在安丘侍亲时又终日沉浸于墨海砚田之中,临摹如王羲之《兰亭序》、柳公权《玄秘塔》等,对欧阳询《九成宫醴泉铭》的临池造诣尤深。因此书坛评论说:“鹤侪笔力能扛鼎”,谓其笔力苍劲过人,作书笔锋全铺,勾斫着纸有声,得欧之方整严峻之气。其所书小楷兼融金文、秦篆、汉隶,行笔稳健,深为书法爱好者喜爱。

陈蜚声平时常与潍城书坛名家郭育才、郭恩赓、田智枚、梁文灿、于普源等交流,来往密切。潍城留有其各种书体的中堂楹联、条幅、斗方、扇面、匾额等,如其金文“东西游泳小鱼戏,上下颉頏新燕归”、七言楹联“垂帘静对黄荃画,种树频翻郭囊书”等可谓书义双佳。他在潍县城留有的墨迹如城里西马道的“继志小学校”、东关“玉露春澡堂”、南坝崖街“中华大戏院”、南关月河崖“中华楼”、东关北下河“嘉宾楼”等。另有为潍县名流刘金第、刘秩东题写的古趣盎然的扇面等等。

资料来源:《潍邑陈氏支谱》、《潍县志稿》、《潍城文史资料》

陈瑞曾撰稿

|

|