|

|

|

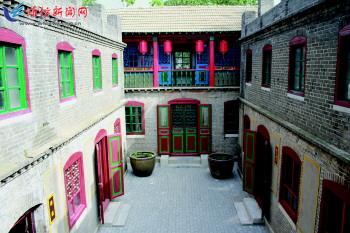

| 整个院落是一个四面合院,采用了北京四合院的风格,又融合了南方园林的某些元素,同时也体现了昌邑传统建筑的特色。 郑亚飞摄 |

|

|

| “功泰号”老宅大门上方是刻着三层吉祥物浮雕的角门,大门外侧包裹着厚厚的铁皮,内侧是精美的木质雕花门。 郑亚飞摄 |

|

|

| 正厅,每天清晨,“功泰号”老宅的主人姜其琇先生,都在这里听他的儿子们汇报前一天经营状况及当天的预算,在他的精心调教下,他的儿子们各个都是经商的行家里手。

|

|

|

| 二楼观景台,映着“泰和”的字匾,尽显古朴典雅。

郑亚飞摄 |

|

|

|

|

历史悠久的古村落是宝贵的文化遗产。要探访古村落,什么时候去都是最好的时节。沿着荣乌高速一路向东,用不了多久,潍河大桥就出现在眼前,一过潍河,姜泊村便在不远处了。

姜泊村属于昌邑卜庄镇,是个不大的村庄,到现在村民数量不过千余人。也就是在这个面积不算大的地方,坐落着49处清朝末年民国初期的建筑,它们沉默无声,看惯了潍水河畔的日升日落,也见证了昌邑丝绸商贸往来的兴盛与繁荣。

“五大功”时代的印记

和煦的阳光照耀着古村落,顺着一条东西向的主街,就走进了姜泊村。村里气氛安静恬淡,道路两旁堆积了些许落叶,冬日清冷的阳光透过细小而繁密的枝丫,在道路上交织了一幅斑驳的图影,倒是有几分契合了丝绸织造的意味。由于姜泊村离潍河极近,早些年间,每逢汛期,村里周边便积水一片,最初村名泊子即由此而来。据考证,宋代中期泊子已经有国、金、胡、阎等姓村民在此居住。到宋末,潍河西岸柳疃镇长胡同姜姓迁居过来,在此繁衍兴旺,姜姓人家日渐增多,人们便渐渐地称泊子为姜家泊子,后来简称为姜泊。现在,姜姓依然是村里的大姓,九成以上的村民姓姜。

昌邑自古便是丝绸生产、贸易重地,与柳疃镇一河之隔的姜泊村自然也是丝绸贸易链上的一环。得益于此,清末民国时期,姜泊村出现了著名的“五大功”商业集团。“五大功”指的是姜濯、姜汶、姜浴、姜治、姜汾等兄弟五人开创于清代中晚期的功茂、功浴、功增、功盛、功泰等五个商号的俗称。他们投资生意,买卖兴隆,打响了姜氏工商业的字号。发达之后,他们在姜泊村纷纷修建住宅,兴盛一时。现存的姜泊民居群大都是“五大功”商业集团的故宅,这些宅子年代久的一二百年,近的80多年,是清末民初山东民居的典型代表。

记者发现,这些古民居大都是北屋五间为正房,配有偏房,大门在东南角,厕所在西南角,北屋东西山墙和北墙用清朝和民国初期当地烧制的青砖垒成,南墙青砖坐窗,屋山山顶或平或两面坡,顶部用九层或十一层磨砖镶嵌,房屋四角饰有砖雕吉祥图案和猫头,房上装有镂空花瓶状的烟筒。无论是建筑风格还是装饰物品,都有着浓浓的时代印记。

民居里的美好向往

在姜泊村里的古民居群中,现存面积最大保存最完整最有特色的是一座建于上世纪30年代初期的二层碉楼式四合院,位于姜泊村的西北角,村民称之为“古楼”,是当年“五大功”代表人物之一功泰号老板姜其琇的住宅。

走近这座院落,记者看到整座楼都是由青砖砌成,除了北楼是坡式屋顶外,其余三面楼房都为平顶,顶上建了垛口。据介绍,这座院落建筑风格保持了当地传统民居特色,既采用了北京四合院的布局,又融入了南方碉楼的精华部分,整座院落看起来端庄大气,亦有厚重之感。

采访中,姜其琇的后代姜亦速告诉记者,民国初年,其父辈经营着柳疃丝绸、化工染料、烧锅(酿酒)等。由于父辈长年在外地经营生意,见识了当时其他多个城市的建筑样式,因此设计房子时“融会贯通”了多地特色。这座房子1930年开始起建,当时大工一天工钱2个大洋,小工1块半,整栋宅子用砖10万块,耗资数万银元,整整用了两年时间才建成。建造时所用的洋灰、洋瓦、玻璃等材料,在当时当地是没有的,全部都从外地运过来。记者看到,宅院大门上边饰有砖雕福禄寿喜、平安吉祥等寓意图案,大门上雕刻着“忠厚传家远、史书继世长”的对联,门两旁有专为女性制作的青石上马磴。资料记载姜其琇生育3男5女,建房时其子已30多岁,当时不兴分家,一家数十口人住在一起,建造这样的院落很重要的原因就是一大家人能够住在一起,实现“四世同堂”的愿望。

独特的建筑风格,体现了当年院落主人对于美好生活的向往。因为院落别具特色,因此也曾成为影视剧的取景地。上世纪80年代,电影《大决战》就曾在此拍摄过场景。

探寻古民居焕新之道

与很多古民居的境遇类似,姜泊村的古民居在建造之时曾盛极一时,但随着时代的变革,这些古民居也都沉寂了下来。新中国成立后,姜泊村部分旧建筑或被拆除,或被重新分配,或被当成办公场所。由于缺乏有效保护,部分建筑已经出现残损,对其风貌造成了一定影响。“在2007年开始的第三次文物普查中,此处民居群才被发掘出来。”昌邑市博物馆工作人员介绍说,后经研究,姜泊古建筑群是国内罕有的昌邑丝绸老字号建筑群,也是清末民初山东民居的典型代表,该民居群对研究当时该地区的历史、传统建筑及风土人情具有十分重要的意义,从这些房子中,人们也可以一窥当时昌邑工商业发达时的盛况。目前,在多方努力下,村民早已意识到了保存古建筑的重要性,对这些古民居也进行了自发保护。

2015年,姜泊村古民居入选山东省首批“乡村记忆”工程文化遗产名单,吸引了很多人前来参观,其中就包括“五大功”创始人的后代。在采访中,记者遇到了几位从潍坊市区过来的市民,他们专程来参观古民居建筑群。“我很喜欢这里,觉得村子特别祥和,村里干干净净,村民也很淳朴实诚。”一位市民说。

如今,借助古民居,姜泊村正在积极挖掘文化底蕴,加快文化旅游建设的步伐。这座村子拥有许多可以坐下来详聊的人和事,这笔无形的财富,或者会成为撬动姜泊村古民居焕然新生的金钥匙。

本报记者薛静 王莹

|

|