|

|

|

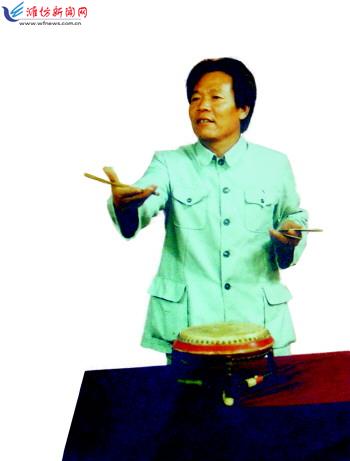

| 冯仁奎当年的演出剧照 |

|

|

|

|

□张丽华

一桌、一鼓、一人、一台戏。冯仁奎,一位说唱西河大鼓的老艺人,如胶河的流水绵绵不息地说唱了五十多年。蓦然回首,他的曲艺人生中不仅包含着一分辛勤、两分自豪、三分愧悔,更有四分担忧。

一分辛勤:

缘于一人一台戏的梦想

家住高密市经济开发区西姚哥庄村的冯仁奎,今年71岁,花白的头发,右手半握着,不能伸展,左手拄着一根拐杖,走起路来一瘸一拐的。他从小爱好唱戏、说书,一有登台演出的机会,总会欣喜若狂。他自己说,他是不惧怕舞台的,不上台自己反而浑身难受。

15岁的时候,冯仁奎拜师单兆福学唱被民间称为“大鼓书”的西河大鼓。为什么选择学习西河大鼓,冯仁奎有自己的想法,唱茂腔少说也得十几个人才能凑出一台戏,西河大鼓一个人就足矣。

万事开头难,刚开始学戏的时候,师傅唱一句,冯仁奎跟着唱一句,唱的对了就唱下一句,不对则重新再唱,直到唱对了再学下一句。每天天不亮,冯仁奎就起床了,跑到胶河边的小树林里吊嗓子,看到有人扛着农具下地,才急匆匆回家吃饭。有人的时候,自己小声嘀咕,默记台词;身边没人就放开嗓子唱起来。功夫不负有心人,两三年的时间,他就“出徒”了,开始了自己一人一台戏的梦想。

两分自豪:

全凭本事手艺吃饭

说书唱戏劝善砭恶,寓教于乐老少咸宜。上个世纪六七十年代,物质生活条件虽不尽如人意,却不乏生活乐趣。老百姓听书爱戏的心像一粒粒种子落入了肥沃的土地,生根发芽,开花结果。冯仁奎回忆说,那时候精神文化活动缺乏,老百姓听一场戏,比吃一顿细面饺子还让人心里美滋滋的。

每次下乡演出,场院里三层外三层围满了群众,不仅有本村的,还有很多是从十里八乡赶过来听戏的。他们个个眼神不离说书的,生怕自己一不留神漏听了一句半句唱词。在李家营说唱《杨家将》等经典老段时,冯仁奎浑身铆足了劲唱起来,从天一黑唱到半夜两点,连着唱了整九天,嗓子洪亮如钟,没有任何不适。每当深夜快到十一点半左右,冯仁奎总是先知会观众一声,“说到这里,明天继续说。”“不行,冯师傅,再讲一段。”群众热情高涨,正听得津津有味呢,丝毫没有睡意。他抿着嘴笑笑,精神头丝毫不减地唱下去,这一唱就到下半夜两点了。

俗话说,薄技随身,胜过万金。人生在世,总要有一件过硬的本事,方能安身立命,冯仁奎也深知其中的道理。他的本事就是将西河大鼓说唱得有声有色、绕梁三日,让父老乡亲身心愉悦、回味无穷。有一年,他在姜庄镇崔家村唱《响马传》,唱到诙谐之处,逗得老太太露出了牙花子,小媳妇直捂着肚子,小丫头前仰后翻;说到“三全镇砸囚车劈木笼”一段,唱得小女子直抹泪,五尺大汉心发慌。“你要有那个能耐,说让观众哭就哭,说笑就笑,这是本事,人就是要凭本事手艺吃饭。”他笑着说。

他还能让观众不看电影来听他唱西河大鼓。有一次,他在褚家王吴唱《杨金花夺帅印》,邻村钟家王吴正在放电影,说着说着,他就看见钟家王吴村的群众三五成群、一拨拨地往这边赶,原来都是慕名来听他唱戏的。

三分愧悔:

当爱已成往事

在冯仁奎下乡的日子里,陪伴他的除了随身携带的“家伙什”,就是一辆“永久牌”自行车。这辆自行车载着他几乎走遍了900多个村庄。骑的时间长了,他的肩膀腿脚都已麻木。有时遇到刮风下雨道路泥泞,自己还要推着车走好几个小时。

演艺道路上遇到的困难并没有阻挡住他对曲艺的不懈追求,然而,天有不测风云,2006年春他的老伴突发脑溢血,猝然离世。冯仁奎一时无法接受这突如其来的打击,身心疲惫,手脚麻木,无奈离开了心爱的舞台。老人家哽咽着说:“老伴是我事业上最大的支持。她在世的时候,上伺候公公婆婆,下照顾孩子,还要下地种地,我每次演出在外,少则三四天多则四十多天,她从没有一句怨言。”

冯仁奎回忆说,每次他从乡下回到家里,老伴总是迎出门外,帮他推车子,到了屋内,急忙帮他脱外衣,把他让到炕头上,给他泡上茶端到眼前。吃饭时,她还不忘给他整两道小菜,热壶小酒。在家休息的两三天,她也不让他下地干活。她总是说,他在外边奔跑唱戏辛苦了,回到家就该好好歇歇脚。

“老伴活着的时候,不仅替我分担了大部分家务,还对我知冷知热关心照顾,我已经对她形成了严重依赖。缺了这个人,我哪还有心思唱戏?我欠她的实在太多了。”冯仁奎充满愧悔地说,“老伴比我还小几岁,没想到先我而去。她这一走,空的我没着没落的。最初的两年里,晚上难以入眠,只有借酒浇愁抽烟解忧。”说起这些,语气中满含伤悲。

四分担忧:

消失的技艺

早已退出“江湖”的冯仁奎对于说“大鼓书”仍情有独钟。据他介绍,西河大鼓从清代流传至今,历史悠久。以说唱为主,似说似唱,生动活泼。传统书目多达几百多篇,内容大多是战争故事、历史演义、民间故事、通俗小说和寓言笑话等。其中不少书目从不同侧面反映了劳动人民的朴素思想和智慧,是民族文化的瑰宝。

他说,以前文艺节目少,“大鼓书”还挺受欢迎,随着电视、电脑的普及,听的就很少了,更谈不上潜心研究了。冯仁奎说,那时跟他在一起说“大鼓书”的艺人,全市有6人,现在,他知道有3人已不在人世了。剩下的3人,一个已经80岁了,一个比自己小4岁,另一个多年没联系了,是否还健在,不清楚。

冯仁奎担忧地说,“大鼓书”这门技艺面临失传的危境,很希望在自己的有生之年把这一传统曲艺传下去。

|

|