|

|

|

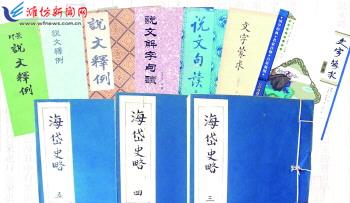

| △新中国成立后出版的王筠著作及王驭超《海岱史略》影印本。 |

|

|

|

|

清代中晚期,安丘宋官疃王氏一族重教兴学,人才辈出,饮誉乡里,名震一时。他们为官则勤政清廉、造福一方,治学则多有著述、佳作传世,从教则传道授业、广育桃李,王驭超、王筠父子两代为其代表人物。

王驭超:

知县任上获誉“青天”

回乡著成《海岱史略》

安丘宋官疃王氏一族,明洪武二年(1369年)自海州(今江苏省连云港市海州区)当路村迁到安丘县寿山里,即今雹泉镇大寿山村。明末,家族中的王漼因守城有功,擢升胶州卫守备,始迁居宋官疃。

宋官疃王氏家族重视教育,史载自王蔚青、王周兄弟始为显。老大王蔚青设馆授徒于诸城县,老二王周曾只身赴四川闯荡,回乡后购置田产,捐田兴学,族中因贫上不起学的子弟,悉数招来就读。

王周兄弟六人,最有成就的是王周这一支。王周之子王驭超少年勤学,31岁中举人,一年后考取咸安宫官学教习,在满族贵族子弟学校担任助教。乾隆六十年(1795年),40岁的王驭超出任四川省遂宁县知县。

嘉庆四年(1799年)七月,王驭超又调安徽潜山县。他刚上任,就遇上连绵大雨,几天下来,县城外皖水河水暴涨,城墙老旧失修,洪水一旦袭来,后果不堪设想。前任知县所余库银无几,王驭超将自己积攒的俸禄全部拿出来,召集工匠,抢修堤坝。工程甫竣,滔天洪水汹涌奔来,县城内无一处进水。

洪水退去之后,王驭超马上着手办理积案。他让县吏将案牍抱到大堂上,自己边批改公文,边现场受理各种官司。大到疑难要案,小到邻里纠纷,王驭超秉公办理,褒忠扬善。史载,“妇人孺子无不呼为‘王青天’”。姚文田自京城赴任广东学政路过潜山,见县衙外墙上密密麻麻贴满纸片,一问才知这是知县断案判决的文辞。对王驭超的这种“公示制度”,姚文田连连赞叹。

嘉庆十一年(1806年)王驭超调任安徽霍邱县知县。该县民风彪悍,大街上佩刀带剑者比比皆是,恶性群体斗殴事件时有发生。王驭超在县衙大堂前书一对联:“王法如炉,买犊牛莫买刀剑;臣心若水,为保障不为兰丝。”一方面劝诫百姓守法自律,一方面表明自己不图名利、打击犯罪、保民安境的决心。他又手书“玉鉴冰壶为肺腑,人情天理作权衡”一联,挂于厅堂,时时勉励自己。他悉心劝诫、大力整顿,不久县境肃然。因政绩卓著,王驭超曾两度身兼两职,代理阜阳等县知县。

两年后,王驭超升任安徽寿州知州。尚未赴任,即因在潜山任内所判的案子有问题而被免官。史载,王驭超“性刚直、不谋利、不媚上官,宦途龃龉,终亦不悔”。

王驭超为官十余载,两袖清风,没什么积蓄,以致于到了八口之家无以自给的地步。回老家宋官疃后,他奉养老父,教子著书,代表作有《海岱史略》、《弊讼录》、《龙阿居士自序》、《三元通纪》等,其中《海岱史略》影响最大。该书辑录自汉代至明代的山东泰山以东的历史人物,按朝代顺序编纂,计6册140卷,是一部研究齐鲁文化的历史名著。

王筠:

十载知县两袖清风

治学不辍终成大家

王筠是王驭超的长子,乾隆四十九年(1784年)出生。受其父影响,王筠自幼酷爱读书,善写文赋诗,常与老师互相唱和。父亲任职县衙的仆役看到他只知读书,不擅长与同龄人交往,有些木讷,私下里称他为“木头子”。王筠听了并不生气,反而作《木头子说》以自嘲。

年轻的王筠诗书满腹,但科举之途并不顺利。嘉庆十八年(1813年),29岁的王筠参加乡试未中。第二年,岳父高薰业任职直隶,带王筠夫妇赴任。高薰业历任清苑知县、遵化知县、遵化知州,王筠与妻子一直相随。期间,王筠“读书之外,无所问也”。后来高薰业在知州任上去世,王筠夫妇回到宋官疃。大约在32岁时,王筠遵父嘱赴京师游学。

嘉庆二十四年(1819年),王筠在京第二次参加乡试,仍未中举。因其书法上乘,他被选作朝廷内的誊录抄写人员。道光元年(1821年),37岁的王筠回山东参加乡试,以第34名中试顺天榜举人。

中举后,王筠一直在国史馆担任抄写员,直到60岁才选补山西省乡宁县知县。乡宁处于万山丛中,穷山恶水,地贫土瘠,遇上灾年,民众痛苦不堪。王筠“以周窘济贫为心,以节俭诚实为本,以不扰民为主,抑强扶弱”,尽力为百姓谋取福利。

王筠上任第一年,乡宁久旱遭灾,还没捱到第二年春天,就闹开了饥荒。王筠一面上报请求减免田赋,一面开仓放粮,平抑物价,并规定无钱买粮者可以借贷,利息很低。除了这种普通的救济,王筠还实行“以工代赈”:乡宁城垣年久失修,诸多倾圯,王筠向大户筹款,修筑城垣百丈,出工者给钱给粮。这些措施,救活了大批灾民。

王筠治理乡宁有方,第二年冬天奉命代理曲沃县知县。王筠刚到曲沃时,积案累累。他晚上阅卷,白天审案,日夜不停地办理,大批冤案、陈案得到处理。过了两年,王筠又代理徐沟县知县。这里靠近省城太原,地处要冲,县衙内案牍堆积如山,情况比曲沃更为糟糕。王筠如法炮制,足足三个月才将积案处理完。

咸丰四年(1854年),70岁的王筠病逝任上。在山西的10年间,王筠以年迈之躯兼任数职,处理三县政务,“口不言利,不贪不沾”。他曾负责稽查盐务,盐商以三千金贿赂,他坚辞不收;盐商以为他嫌少,要再加码,王筠再次拒绝:“吾命中无此物也。”民国六年(1917年)编纂的《乡宁县志》称赞王筠,“正直廉明,道气盎然,待士以礼,遇民以诚”。

王筠一生仕途不顺,却在治学方面成就突出。从30岁开始,王筠就立志研究《说文解字》,经年不辍,大半生著书50多种,勘订他人书60余部,计数百卷。所著《说文释例》、《说文句读》、《说文韵谱校》、《说文系传校录》、《说文部首读补注》、《检说文难字》等,多有开拓和突破。其中《说文句读》、《说文释例》成为考据学、文字训诂学的经典著作。王筠也因此跻身清代研究《说文解字》的“说文四大家”,成为我国历史上著名的语言学家、文字学家。

王筠研究《说文解字》还有一项独特成果:编成普及版的“说文解字”——《文字蒙求》。该书收入常用字和基本字2050个,或采用《说文解字》原说引申释义,或对《说文解字》进行订正,采用王筠自己的诠释,恰切平实,通俗易懂,类似于今天的《小学生汉语拼音字典》。此后王筠又著《教童子法》,成为我国古代教育史上最有影响的小学语文教学法专著。

在山西,王筠每到一地任职,都有不少学子慕名而来。对上门拜师求教者,王筠悉心指教,培养出不少承继其学的高徒。代理曲沃县知县期间,王筠在县书院开课授业,来者云集,以致书院容纳不下,只好规定超额淘汰。即使如此,“犹不能禁其来学也”。

王筠仅有一女,按旧时风俗,他在52岁时过继了弟弟王简的儿子王彦侗为嗣子。王筠逝后,王彦侗校订刻印了王筠的《说文句读补正》、《说文系传校录》、《毛诗重言》、《菉友蛾术编》以及王驭超的《海岱史略》等著作。王彦侗继承了家风,“轻财乐施,遇善举倾囊无吝色”,曾设立义学,施教乡里子弟。

王简等兄弟:

出仕为官安民保境

办学兴教惠泽乡里

王筠兄弟四个,老二王简官做得最大,历任甘肃陇西知县、镇原知县、西宁粮台、皋兰粮台、固原知州以及河南按察使、河南布政使等职。

王简为官清正,体恤民情,赏罚分明,颇有政绩。道光二年(1822年),王简任皋兰粮台时,因遇大旱,至岁末出现粮荒。属下抓来十几个家藏粮食的人,但王简都把他们放了。有人告到上面,上官问他为什么这样做,王简答,所抓的这十几个人,囤积不过十石,且都是自己田地出产,不能算作奸商。王简一面严查故意囤积粮食的奸商,一面开仓放粮,抑制粮价。同时设立施粥场,赈济饥民。施粥场开办当天,人满为患,供不应求,王简决定在黄河北岸再增一场。时值冬日,河上浮桥已撤,河里漂满浮冰,没人敢渡河,属下要求延迟五日。王简心想:迟这五日,得有多少饥民饿死啊!他不顾危险,亲自到对岸指挥布置。由此,“饥民得以全活,欢声雷动”。

在河南布政使任上时,与父亲王驭超当年如出一辙,王简因用人不当而被免官。回到宋官疃后,太平军兴起,山东巡抚张亮基奏请朝廷启用王简,命他率乡勇驻防齐河。王简不负众望,多次击退太平军,后被朝廷赏知府衔。王简的一个儿子王彦侗过继给了王筠,另一子王彦侃官至知州、知府。

老三王籍曾做过山东布政司经历,负责布政司衙门的文书收发,为正六品。王籍性格端重醇谨,常慷慨解囊,资助乡邻。有一年闹饥荒,王籍毫不犹豫拿出家藏余粮,帮助乡邻渡过难关,四周邻里无不对他感恩戴德。其子王彦佶曾受其叔伯哥哥、王筠嗣子王彦侗之托,负责王筠遗留著作的保存整理,刻印了王筠的《菉友臆说》等书。

老四王笵自幼聪颖,博览群书,尤精于《易经》。道光二十一年(1841年),王笵中进士,被派往河南任知县,但他却辞任不仕,安居乡里,兴办私塾。自此40载,王笵研经授徒,从其学者常常数十人,乃至上百人,著有《序卦图说》、《易经集解》等著作,成为一位隐居乡间的学者。《续安邱新志》载,王笵“衣冠古朴,远近仰之如山斗”。 李之凡 王鑫

|

|