|

|

|

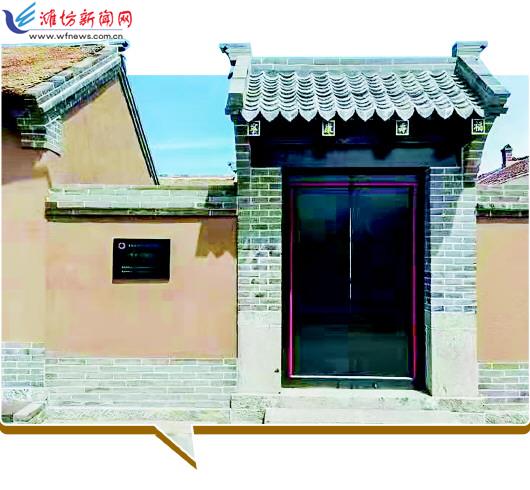

| ▲牟鸿礼故居。 |

|

|

|

|

◎侯秀红

当我们来到寒亭区高里街道牟家院村的时候,天空中已经飘起了蒙蒙细雨。细雨如丝,牵惹着周围那些红的花、绿的草、繁盛的树木、高处的房顶檐廊……一切都如披上了一层细细碎碎的水晶。

“村村通”及“户户通”的惠民工程,把牟家院村装扮得越发端庄和隽秀了。宽阔整洁的街道上,三三两两行走着的人群,大多数都是跟我们一样,来参观牟鸿礼故居和潍北第一党支部纪念馆的。

故居在微雨里静默着,那些关于春天的、夏天的、秋天的、冬天的故事,散发着岁月的积淀,早已经被演绎成了一种情怀、一种期待、一种梦想。作为潍北大地上镰刀和斧头率先到达的地方,“传承红色基因”的爱国主义教育资源,逐步被打印成了牟家院村的一张靓丽名片,供人们瞻仰和阅读。

泥坯和青砖混合而成的房屋及院墙,给人的感觉仍旧是它那个年代里所特有的清瘦和朴陋。似一位饱经沧桑的老者,在跋涉过一个多世纪的风雨之后,把自己站立成了一尊塑像,浑身透露着傲然的风骨及挥斥方遒的气概。

一百多年前,故居曾经是牟家院村街街巷巷里的一幅很不起眼的作品,里面同样也盛满了贫穷、劳累、饥饿和苦难。但在磨砺与挣扎之中,牟鸿礼选择了一条让自己读书识字的人生之路。读书让人明理、明智、善思、善辩……在朗朗的读书声里,他学到的不仅仅是“之乎者也”“子曰诗云”,更是一种超越于“之乎者也”和“子曰诗云”之上的境界和胸襟。

当时,五四运动正在如火如荼地蔓延着、弥散着、浸润着。牟鸿礼就读的学堂里,激情四溢。先生振臂一挥,牟鸿礼及他的同学们手挽手、肩并肩地走上街头、串巷入户。他们集会,他们演讲,他们散发传单,他们宣扬进步思想,他们号召人民团结起来,反对北洋军阀的独裁,反对帝国列强的侵略……字字激昂,句句铿锵。

一九二三年夏,牟鸿礼和本村同学牟铭勋一起考入了济南工业染织学校。从潍北到省城,从小村庄到大学堂,对于牟鸿礼来说,这不仅仅是知识与学识的飞跃、行动与行为的飞跃,更是心胸与心境的飞跃。他在崭新的天地里信心百倍地成长着、进步着、忙碌着、奔波着……用自己的青春和生命,描绘着理想中那一幅幅壮丽辉煌的画卷。两年后,经在学校任教的潍县籍党员宋伯行介绍,他正式加入了中国共产党。一九二六年,修业期满的牟鸿礼,接受党组织的派遣,和跟他同时入党的牟铭勋又从省城回到家乡,开始在这片土地上播撒革命的火种。

故居敞开着它的心扉,迎接着学子满载而归。红色的思想、红色的信仰、红色的理念、红色的导向……拓延着村庄田野、市井荒滩,平衡着昼夜轮回、四季更替。耿梅村是在故居昏黄的灯光下第一个举手宣誓的党员,随即牟鸿礼、牟铭勋、耿梅村三人成立了潍北第一个党支部——牟家院党支部,由牟鸿礼任书记。以此作为起点,故居便成了潍北大地上的那一艘“红船”,承载着潍北一带刚刚点燃的星星之火,乘风破浪,直挂云帆,横渡沧海。

同一时期,潍南庄家村的庄龙甲在茂子庄村召开了中共潍县第一次党员代表大会,成立了中共潍县地方执行委员会,庄龙甲任书记。牟鸿礼任农民委员,兼任潍北区委书记。自此,牟鸿礼的牟家院党支部与庄龙甲在潍南庄家村建立的党支部遥相呼应,“南庄北牟”名声鹊起,他们犹如两道耀眼的闪电,在潍县大地上游走。短工罢市、吃坡斗争、鬃厂罢工、抗捐抗税、截获军粮、武装暴动……如此种种,是功勋,更是足以燎原的熊熊烈焰。

一九二八年十月,身患重病的庄龙甲在安丘南流镇被敌人杀害。面对兄长及战友的慷慨赴难,乔装打扮来到南流的牟鸿礼,悲愤地写下了一首藏头诗:“老子英雄儿好汉,庄稼不收年年盼,死而复生精神存,在与不在何必言,南北东西人知晓,流芳百世万古传。”他在诗里不仅告诉人们“老庄死在南流”这一不幸的消息,更是在鼓励大家重整旗鼓,去迎接新的战斗。牟鸿礼带领大家,很快就在东曹庄村成立了中共潍县特别支部,继续开展工作。

一九二九年二月下旬,组织上调派牟鸿礼去青岛担任中共青岛市委书记。期间他协助从上海远道而来的张英,谋划了铲除叛徒王复元的行动;还在百忙中接连返回家乡,先后四次主持改组潍县县委,竭尽所能地保全和发展了潍县的党组织;他领导的“青岛纱厂”及“赤色五月”的斗争,更是远近闻名。一九三〇年五月下旬,他离开青岛赴中央学习;九月,被派往河南任郑州市委书记。次年一月,赴开封任市委书记,三月在开封不幸被捕,五月被敌人秘密杀害,时年二十五岁。

他一路行走,步履匆匆。开封城门上悬挂的头颅,鲜血一滴一滴,染红了一面旗帜。

当初牟鸿礼在家乡领导革命的时候,曾与战友有一个约定:等到革命胜利了,他们就一起回牟家院村小教书,让革命的种子在村子里代代相传。虽然烈士就义他乡,但是,他身上的那种不朽的精神和顽强的意志,早已经深深地根植于牟家院村的土壤之中,恰如白居易笔下的“原上之草”,野火烧不尽,春风吹又生……

|

|